Jerat Fakta | Manokwari, Papua Barat – Rentetan konflik agraria tidak kunjung sirna di Indonesia. Kasus demi kasus terus bertambah, hingga menyebabkan masyarakat menjadi korban. Laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan, pada rentang 2009—2022 terdapat 4.107 kasus konflik agraria yang melibatkan sekitar 2,25 juta kepala keluarga (Katadata, 12-1-2024).

Pada 2022 saja, KPA mencatat 212 konflik agraria. Angka tersebut hanya selisih empat kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meski kenaikannya tidak terlalu signifikan, luas wilayah konflik justru semakin melebar. Pada 2021, konflik terjadi di lahan seluas 500 ribu hektare, sementara pada 2022 meningkat menjadi 1,03 juta hektare dengan 346 ribu keluarga terdampak.

Lebih mencemaskan, KPA juga menemukan adanya 497 kasus kriminalisasi yang menimpa pejuang hak atas tanah. Jumlah ini melonjak drastis dari tahun sebelumnya, yakni 150 kasus pada 2021 dan 120 kasus pada 2020. Artinya, semakin banyak warga yang memperjuangkan haknya justru berhadapan dengan hukum.

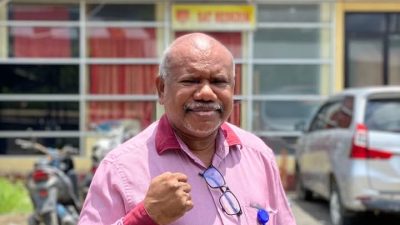

Alexander Sagisolo, Ketua Bidang Kajian Hukum dan HAM DPC GMNI Sukabumi Raya, menilai belum ada perubahan signifikan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani konflik agraria. Menurutnya, pemerintah terkesan lamban membendung konflik agar tidak meluas, bahkan lebih parah lagi banyak kasus yang justru melibatkan perusahaan pelat merah.

“Konflik agraria semakin memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah rakyatnya. Apalagi ketika perusahaan BUMN justru terlibat dalam memperbesar konflik,” ujarnya. Kamis, (25/09/2025).

Pernyataan ini sejalan dengan temuan Kompas (9-1-2024) yang mencatat meningkatnya konflik agraria akibat aktivitas perusahaan negara.

Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka kerap kalah karena berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki dukungan kuat, baik secara politik maupun hukum. Konflik ini juga merambah ke berbagai sektor, mulai dari sosial, politik, hukum, hingga keamanan.

Akar persoalan konflik agraria menurut banyak pengamat terletak pada tata kelola yang buruk. Kebebasan kepemilikan yang dilegalkan negara justru memberi celah kepada pihak bermodal untuk menguasai lahan secara semena-mena.

Contoh yang masih segar dalam ingatan adalah kasus di Rempang. Masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah secara formal dianggap tidak sah, sehingga tanah mereka bisa dialihkan menjadi milik negara. Negara pun berhak memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada siapa saja, tanpa mempedulikan apakah lahan tersebut berpenghuni atau tidak.

Selain itu, muncul masalah baru ketika ditemukan sumber daya alam bernilai ekonomi di suatu wilayah. Perusahaan akan berusaha menguasai tanah tersebut dengan berbagai cara. Tidak jarang pemilik sah lahan justru dikriminalisasi karena berupaya mempertahankan haknya.

Dari kenyataan tersebut, banyak pihak berpendapat bahwa konflik agraria merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi kapitalistik. Sistem ini memberi ruang besar bagi pengusaha untuk ikut menentukan arah kebijakan negara. Akibatnya, kepentingan masyarakat kecil sering terpinggirkan.

Dalam konteks Papua Barat Daya, perdebatan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk di Kota Sorong juga menjadi sorotan. Alexander menegaskan bahwa kelompok Cipayung yang bergabung dengan pemerintah harus mampu memberikan argumentasi jelas mengenai keberlanjutan PSN tersebut.

“Jangan sampai PSN yang diusung hanya memperparah konflik agraria baru di Papua,” tegasnya.

Marten Srekrefat, tokoh masyarakat Sorong, juga mengingatkan bahwa setiap proyek pembangunan seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Jika tidak, maka konflik agraria di Papua hanya akan menjadi babak baru dari kisah panjang yang belum terselesaikan di Indonesia.